NESRGBの仕様変更が何度かされて取付基板もその都度作り直していました。

最初の取付基板を作成したのは 2016年12月でした。

今回もNESRGB4.0がリリースされましたのでそれに合わせ試作を重ね基板を作り直しました。

公式の変換基板では赤白ファミコンのイジェクトレバーが使用できなくなりますが、この変換基板を使えばそのまま使用できます。

難易度は相変わらず高いですが、リカバリーしやすいように基板を作成しています。

NESRGB化に利用するPPUのICソケット化基板もおすすめです。

売り切れの場合は「再入荷のお知らせを受け取る」の登録をよろしくお願いします!

変換基板(1/2,2/2) 2枚1セット

※NESRGB用メンテナンス部品

74HC373 x 1

74ALS139 x 1

100kΩ x 1 金属皮膜抵抗

0.1uF(104J) x 1 フィルムコンデンサ

1.5uF(155) x 7 積層セラミックコンデンサ

1uF x 1 音響用電解コンデンサ(極性あり)

取付の難易度は【高】です。失敗することも考えて慎重に丁寧に作業を行ってください。

前期・後期基板に取り付ける前に、分解後ファミコンのメンテナンスを行っておきましょう。

1:ディスクシステムのRAMアダプタと本体基板の相性?よっては不具合が出てしまう可能性もあるようです。NESRGB4.0を取り付ける場合は前期基板に取り付けることをオススメします。

2:FCRGBのUSB給電仕様で画面にチラつきが出たり、何か不具合が発生する場合はUSBケーブルやUSBアダプタを交換してみてください。安価なUSBケーブルだと電圧降下が大きく動作不良の原因となります。

基板上のセラミックコンデンサ、電解コンデンサを交換します。

電解コンデンサには極性(+ー)がありますのでご注意ください。

※前期基板(HVC-CPU-0x)

C8 → 0.1uFのフィルムコンデンサ

C2 → 1uF 50Vの音響用電解コンデンサ

※電源スイッチに当たる場合があるのでフィルムコンデンサは寝かせて取り付けてください。

こちらの積層セラミックコンデンサはお好みで交換してください。

C11,C12,C13,C14,C15,C16 → 1.5uFの積層セラミックコンデンサ(極性無し)

後期基板は前期基板と比べて拡張音源のバランスが悪いので R7 の 43kΩ を前期基板と同様の 100kΩ に交換します。

R7 → 100kΩの金属皮膜抵抗

C7 → 1uF 50Vの音響用電解コンデンサ

こちらの積層セラミックコンデンサはお好みで交換してください。

C10,C40,C41,C42,C43,C44,C45 → 1.5uFの積層セラミックコンデンサ

PPUのICソケット化を行う場合はこちらの基板を使用してください。

ICソケット化にはイジェクトレバーの交換も必要です。

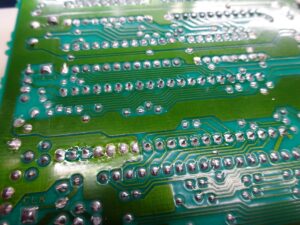

メンテナンスが終わったらファミコン基板のハンダ面の出っ張ったピンをすべてカットしていきます。

ピンカットにはこちらの工具がオススメです。

実際に変換基板を当ててみてPPUのピン以外はすべてカットしてください。

変換基板が接触しますのでショート防止と傷が付かないようにするためです。

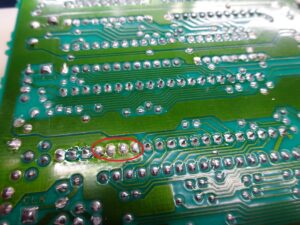

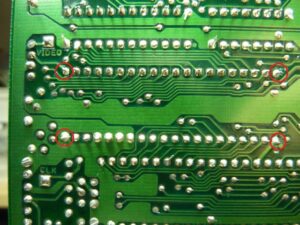

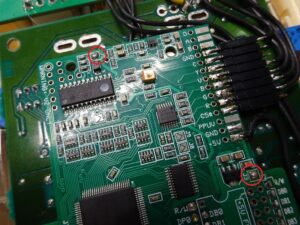

PPUの赤丸部分の4ピン分も足をカットしておきます。

シルク印刷で絶縁処理っぽいことを行っていますが、念のため取り付ける前にカプトンテープなどで写真のように絶縁処理をお願いします。

使用している 耐熱テープ などは秋月電子などで購入出来ます。

変換基板1/2をPPUのピンに合わせて基板の穴にピンが入るように調整します。

ファミコンの製造時期によってはPPUのピンが寝ている(折れている)場合もあるので、その場合はハンダこてをあてピンをしっかり立たせてください(写真の赤○部分端の4ピンが寝てる場合が多いです)

PPUのピンがすべて穴に入っているのが確認できたら、穴は大きめにあけているのでハンダを多めに流し込みハンダ付けしていきます。

重要:ハンダ付け後は、必ずテスターでPPUと基板が導通しているか確認してください。

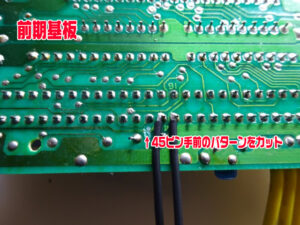

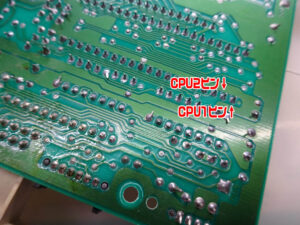

FCRGB基板の似非ステレオ回路は本体基板からCPUの1ピン、2ピンとエッジコネクタ 45ピン、46ピンを利用します。パターンカットは本体基板のエッジコネクタの45ピンに入っているパターンを手前でカットします。

※本体基板側のパターンカットと配線箇所(前期・後期基板)

ハンダ面から配線する場合はCPUの1ピン、2ピンからも配線を取り出しておきます。

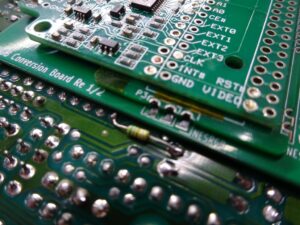

■NESRGBと変換基板2/2をハンダ付け

端面スルーホールとなっていますのでハンダ面の位置をあわせてNESRGBをハンダ付けしてください。

重要:ハンダ付け後は、必ずテスターでNESRGBと基板が導通しているか確認してください。

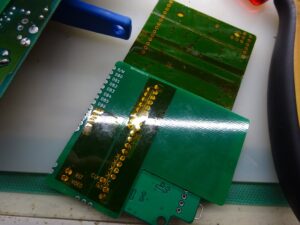

■変換基板1/2と変換基板2/2をハンダ付け

ハンダ付けする前に基板に接触しそうな部分の絶縁処理、ファミコン基板のハンダ面のピンカット等を忘れず行ってください。

使用している 耐熱テープ などは秋月電子などで購入出来ます。

2枚の基板を合わせ、端面スルーホールとハンダパッドの位置を調整しハンダ付けします。

重要:ハンダ付け後は、必ずテスターでNESRGBと基板が導通しているか確認してください。

PPUの 2ピン~9ピン(DP0~DP7) と 14ピン~17ピン(EXT0~EXT3) のピン足を基板からカットします。カット後はPPUのピンを横に上げてNESRGBまでの配線準備をしておきます。

確認後、PPUの足を上げたピンから変換基板の該当箇所へ配線しハンダ付けします。

使用している UEW線 0.26mm はAmazonでも購入出来ます。

これでNESRGBの取付は完了です。

NESRGBの[J3]と[J5]はハンダを盛ってショートさせておきます。

(各バージョンのNESRGBに従って設定をお願いします)

NESRGBの出力側端子の +5V と GND には電源ユニットから VCC , GND を配線。

※+5Vの配線にはなるべく太い線を使用してください(AWG23かAWG24ぐらい)

※パレット切替の配線も忘れずに行いましょう(配線を忘れると画面が出ません)

(各バージョンのNESRGBに従ってパレット設定をお願いします)

コメント

はじめまして

こちらの基板を購入させて頂き

NESRGBを赤白ファミコンに搭載を

楽しませていただいております

そこでいくつか質問があります

こちらの注意書に後期型には不具合があると

記載がありましたが

取付写真が後期型なので後期型に取付てみました。通常の手持のカセットは何の不具合もありませんでしたが、ディスクシステムで不具合が確認されました。

それは、音源が機能していなく音量が小さい

です。RAMアダプタの前期、後期を替えても

改善されません。

私なりに前期型、後期型を解析してみましたが

わかりません

何が影響していると思われますか?

コメントありがとうございます。

後期型であれば「R7 → 100kΩの金属皮膜抵抗」の交換はされていますよね。RAMアダプタの拡張音源が小さいということでしょうか?他のファミコンでRAMアダプタが正常に動いているのであれば、相性が悪いのかもしれませんね。書かれている症状ははじめて聞いたので、申し訳ないですがこちらでは原因はわからないです。もしNESRGB基板上の音声回路を使用している場合は音声バランスが悪いらしいです。

はじめまして。

非常に興味深く拝見させていただきました。

最近、aliexpress等で販売されているLavaRGBというキットをご存じでしょうか。

NESRGBのクローンながら、ファームウェアの書き換えがJTAGでなくマイクロusbになっていたり、

パレットの切り替えにコントローラーが利用できるようになっており、

NESRGBとは異なる趣があります。

ConversionBoard ReへのLavaRGB導入方法の掲載をご検討頂けたら幸いです。

このLavaRGBは安価で手に入りますが、基板の裏側に積層コンデンサーがいくつか取り付いているため

そのまま導入が難しいようでした。

コメントありがとうございます。

LavaRGBは知っていますが、NESRGBのクローン商品なのでNESRGB対応の ConversionBoard Re をLavaRGBに正式対応させるのはちょっと難しいかもしれません。基本的には接続方法は同じようなので何とかなるかもしれませんが、当サイトは「RGB2C02N」を推していますのでLavaRGBは残念ながら今後も使う予定もありません。